PICK UP

おすすめ記事

はじめての防災。

「はじかいとこ」って知ってる?実践!セーフティーゾーンを作ろう。

はじめての防災はまずはこれ!改めて実感する、災害の怖さ。

TABLE OF CONTENTS

その時に「食べるものが無い」という予測には自分の備蓄で対応するしかない。

防災用品のアルファ米や防災レトルトパック、10年保存の水・・・。確かに、専門のものを購入しておけば安心です。

でも、備蓄を保管しておく場所も、それようの非常食を買いそろえるのは大変そう。

ほかの防災用品も、結局、何揃えばいいのか、わかんないし・・・・・、

そうですよね。まず、何が必要か優先順位を理解して、少しずつで大丈夫です。

それに、日常に使用しているものを防災として利用することで、できるところから揃えれば安心ですね。

ここでは、「はじかいとこ」でもご紹介した、「い」飲食物の日常品を使った備蓄方法と、その他の防災用品について、何が必要かを知ることから、防災用品への考え方をご紹介します。

※まずは、常温で日持ちする食品を数えてみましょう。

| スパゲッティ | 5束 |

| そうめん | 6束 |

| レトルトご飯 | 1個 |

| お米 | 3kg |

| 牛丼 | 3食 |

| 坦坦スープご飯 | 1食 |

| 和風キノコソース | 2食 |

| ペペロンチーノ、ボンゴレ | 2食 |

| 缶詰スパゲッティソース | 3食 |

| さんまのかば焼き | 1食 |

| シーチキン | 1食 |

| 鯖缶 | 1食 |

| 合計 | 14食分 |

| スパゲッティ | 5食 |

| そうめん | 6食 |

| レトルトご飯 | 1食 |

| 合計 | 48食 |

16日分(4日分+2食)

このほか、冷蔵や冷凍食品のストックもありますね。被災時に初めに消費します。

日常のストックは、防災用品としても利用ができるのです。それが、ローリングストックです。

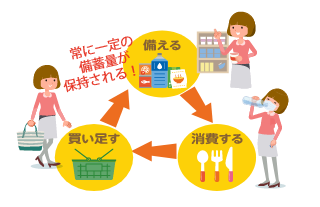

普段自身が購入している日常食品を少し多めに買い足してストックしておき、賞味期限が古いものから消費し、消費した分をまた買い足していき、常に一定量の食品が備蓄されている状態を保つことができる方法です。

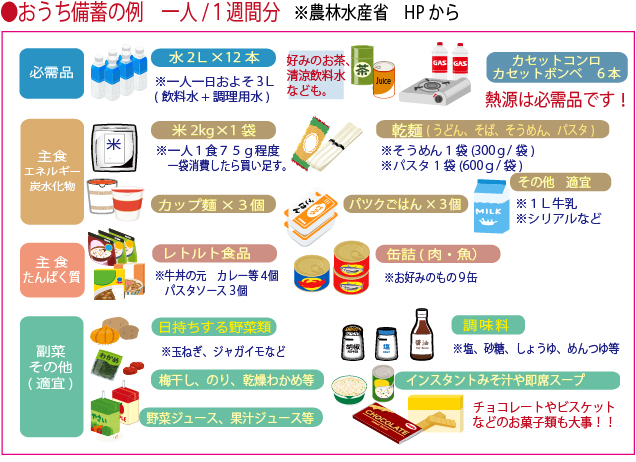

大規模災害の防災食。少なくとも、3日分9食。できれば、1週間7日21食の備蓄を推奨しています。

非常食として重要

チェックしましょう。

水2L×12本

※一人一日およそ3L(飲料水+調理用水)

好みのお茶、清涼飲料水など

カセットコンロ・カセットボンベ6本

熱源は必需品です

米2kg×1袋

1人1食75g程度

1袋消費したら買い足す

乾麺(うどん、そば、そうめん、パスタ)

そうめん1袋(300g/袋)

パスタ1袋(600g/袋)

カップ麺×3個

パックご飯×3個

その他 適宜

1L牛乳

シリアルなど

レトルト食品

牛丼の元、カレー等4個、パスタソース3個

お好みのもの9缶

日持ちする野菜類

玉ねぎ、ジャガイモなど

梅干し、のり、乾燥わかめ等

野菜ジュース、果汁ジュース等

調味料

塩、砂糖、しょうゆ、めんつゆ等

インスタントみそ汁や即席スープ

チョコレートやビスケットなどのお菓子類も大事!

ストックの中からでOK。非常用持ち出し袋にも、7食ほど入れておきましょう。、

被災時には、おにぎりやお弁当が主体。炭水化物が多くなります。

ビタミン、ミネラル、食物繊維が不足しがち。根菜、乾物、野菜、果物ジュースなどを

サプリメントなども有効です。

マニュアルでは、飲食の防災備蓄で気をつけるサバイバルポイントをご紹介しています。

「防災用品」とは、ライフラインが途絶し、物品が不足の時に「日常生活を送るための品」です。

アイテムを厳選し、量を考えましょう。

防災用品の3分類

3つがごちゃごちゃで、すごく沢山の品目があって、無理だと思っちゃう・・・人が多いのです。

Case A.携帯防災ポーチ

平和な日常生活の中、もしもの時の対応のため、普段から持っているもの。

携帯することで、いざという時安心な品々。荷物の重さと防災を天秤にかけて厳選を。

Case B.避難時持ち出し防災用品

被災し、自宅を一時的に避難する際に、まず持ち出すもの。

避難所に行くなど「持ち出す」。軽量に。「短期的に使用する」ことを目的に厳選&分量を検討。

Case C.自宅避難防災用品

自宅での避難を選択し、長期化する避難生活で必要なもの。

あえて自宅避難、車中避難、テント避難などを選択して避難生活を送る時のため、長期的な生活をイメージして、揃える。日常生活を送るという意味で、急に品数が増えるのです。

独り暮らしでも「防災用品」は必要です。いや、一人暮らしだから余計に必要なのです。やはり、被災時の過酷環境を考え、「これだけは揃えて!!」という防災必需品はあります。ですが、全てを「防災用品」で揃えなくても大丈夫です。日常的に使用しているものを、「その時に利用する」ことができれば、それが防災用品となるのです。

防災専門・必需品

これは必須!!自分の視点で厳選して。

日常品を防災視点で把握

防災用品としてその時使用することを意識する。

「はじかいとこ」は、必要だから。まずはこれから考えて。

「防災トイレ」を揃えておきましょう。女性にとっては、必需品です。

CaseA

外での被災の時、公的なトイレは使えません。駅などに集まった人の半数が3時間後にはトイレ待ちという予測も。1回分だけでも持って。

CaseB

避難所のトイレは数が足りず長蛇の列、劣悪な環境です。少しでも持っていると安心。10回から15回分。できれば自立型。

CaseC

インフラの中で水道は復旧が遅い。防災トイレは重要。汚物の防臭ケアもできるものを。1日5回×7日、35回以上。避難先に便器がない場合も。

ここでは、携帯や持ち出しする防災用避難について、ご説明してまいります。

大量の品物は、安心と反比例して荷物の重さにつながります。あまり多くを入れ込むと、重さやかさばりを感じて、結局持つこと自体をやめてしまうことにも。必要なものを厳選して、自分の定番を作りましょう。

※ライトやホイッスルなどは100円ショップでも販売されています。余裕がないからと後まわしにせず、ひとまず始めることが大切。余裕のある時に厳選した好きなものに取り替えていくこともできますから。

※防災専門性が高い必須アイテム。

※女性は必携

| 水やお茶 | ペットボトルで |

| 食べもの | チョコレートやゼリー飲料、飴、栄養クッキーなど |

| ウエットティッシュ | 全身拭ける(デリケートゾーン含む)肌に優しく、汚れを落とし、感染予防のできるもの。 除菌などのタイプは体を拭けません。携帯用10枚入り。 |

| ハンカチ | できれば大判のもの。様々な用途に使用できます。 |

| マスク(マスクの替え) | 多めに。 |

| 携帯用トイレ | いざというとき、女性には必須用品。携帯タイプ(ティッシュまでセット)を。 |

| ライト | 被災が夜間、閉じ込められる場合も。両手が空くハンズフリータイプを |

| ホイッスル | 建物や家具に閉じ込められた時、ここにいるよと知らせるために。危険を知らせたり、女性は暴力に対しての防御ともなります。 |

| スマートフォン充電器 | いまや必需品。できれば容量が大きくフル充電2回は可能なものを。(USBケーブル、コンセント、イヤホン※ブルートゥースより有線、電気消費が少ない。) |

| 個人情報 | 身分証明書、保険証コピーでも可。既往症(お薬手帳)、血液型、住所、緊急連絡先など必要事項を記載。印鑑、通帳 |

| 生理用品&生理用ショーツ | ナプキン、おりものシート |

| 化粧品類 | 顔や手も使えるクリーム、髪ゴム、髪留め、アロマオイル(ティートゥリーやハッカなど。) |

| エマージェンシーブランケット | 静音タイプを。寒さ対策、すぐにはブランケットなど配られません |

| 目隠し用ポンチョ | トイレの際や着替えの時、身を隠すためのポンチョです。寒さ対策にも。 |

| 万能ナイフ・カッター | |

| 筆記用具・メモ帳 | |

| ビニール・ポリ袋(ゴミ袋) | できれば大判のもの。様々な用途に使用できます。 |

| 新聞紙(一束) | 多めに。 |

| 軍手・手袋 | いざというとき、女性には必須用品。携帯タイプ(ティッシュまでセット)を。 |

| 防塵メガネ | 被災が夜間、閉じ込められる場合も。両手が空くハンズフリータイプを |

| 医療品 | ばんそうこう、目薬、うがい薬、痛み止め、常備薬、コンタクトの洗浄剤など |

| 大型エコバッグ、風呂敷 | できれば、リュックや肩掛けタイプで手を開けられるもの。 |

| 現金 |

被災し、自宅を一時的に避難する際に、まず持ち出すもの。

自宅の耐震性に不安がある、木造家屋の密集地域である、など様々な理由で自宅を離れての、避難を余儀なくされる場合に持ち出すのが、「非常用持ち出し袋」です。

女性の場合、「リュックにつめて」背負い、運び出せるかが重要。

避難所でも水は不足しがち。しっかり持っていきたいですが、重くて振り回されるようでは、被災後の不安定な環境の中、急ぎ避難所まで歩いていくことが困難に。

※防災専門性が高い必須アイテム。

※女性は必携

| 水やお茶 | ペットボトル500ml、できるだけ持って、2L位が限度? |

| 食べもの | そのまま食べられるもの5~6食 |

| 携帯用トイレ | 10~15個 |

| ウエットティッシュ | 全身拭ける肌に優しく感染予防のできるもの。30枚入り 1~2個 |

| クッションマット | 膨らまして下にしくタイプ(レジャーシートでも) |

| エマージェンシーブランケット | 暖をとる、着替えの目隠しなど、様々な利用ができます。 |

| ハンカチ、タオル | できれば大判のもの。様々な用途に使用できます。 |

| マスク(マスクの替え) | 多めに |

| 軍手・手袋 | |

| ライト・キャンドル | 設置型タイプLEDランタン |

| 乾電池、マッチ | ホイッスル |

| スマートフォン充電器 | (USBケーブル、コンセント) |

| 救急医療セット | バンドエイド、包帯、絆創膏、ガーゼ、サージカルテープ |

| 個人情報 | 身分証明書、保険証コピーでも可、既往症(お薬手帳)、血液型、住所、緊急連絡先など必要事項を記載。印鑑、通帳 |

| ビニール袋・ポリ袋 | 数枚 |

| 新聞紙(1束) | 朝刊2回分 |

| ラップ | 食材はもちろん食器に敷く、防寒、怪我ガーゼ留めなど汎用性あり。 |

| 下着・靴下 | ブラトップなど1~2枚、ショーツ1枚(おりものシート)、紙ショーツ(洗濯が難しい)、靴下2足 |

| 現金 | 1000円札と小銭で、2万円位。 |

| 生理用品&生理用ショーツ | ナプキン、おりものシート |

| 化粧品類 | 顔や手も使えるクリーム、髪ゴム、髪留め、アロマオイル |

| スリッパ | |

| アイマスク、耳栓 | 人の音が気になって眠れない人が多い |

| ロープ | |

| 荷造りテープ | |

| エコバッグ、風呂敷 | |

| アルミ箔 | |

| 洋服 | 羽織るもの1枚、トップス2~3枚、ズボン2~3枚、大判ストール |

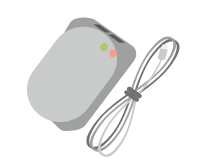

被災時の近親者の安否確認、防災情報の取得などに大活躍する携帯電話は今や、防災の必需品です。被災時は緊急事態。電気は停電し、携帯電話の充電はできなくなります。様々に有効なツールである携帯電話を活かした形で使うため、充電器もまた「防災の必需品」なのです。

理想的にはスマホのモバイルバッテリーをいつも携帯してほしい。

充電器はその容量により、大きさや重さが変わります。大きく重いものでは、次第に携帯しなくなることも。少なくても、5000mAhから10000mAhのものを。(5000mAhで3000mAhkスマホ1回分の充電)。このくらいなら、軽量小型のものも出回っています。

※「mAh」とは「ミリアンペアアワー」と読み、モバイルバッテリーからスマートフォンなどの端末に対して充電できる電気容量の大きさを表します。ただし、実際には充電効率の関係で、充電できる回数は容量の6掛け程度になります。

電池容量を大きいものを選んでください。目安としては容量20000mAh以上のものを推奨します。これなら2500mAhのスマホ4.8回位の充電ができる計算。これだけ容量があれば安心ですね。※家族で使用する場合を検討しましょう。充電方法も重要ですね。

※バッテリーは使用しなくても、1月ごとに5~10%放電します。必ず、2か月か3か月に1回はメンテナンス充電をしておきましょう。

アルカリ電池の場合単3×2本タイプで700mAh分程度

3本タイプで1000mAH~1100mAh分程度

4本タイプで1400mAh~1500mAh分程度です。

携帯の容量にもよりますが、フル充電というよりは、補完的な使用になります。

電池とともに備蓄しておきましょう。

備蓄型の場合、20000mAhk容量と、バッテリー自体の充電方法、モバイル充電のほか、手回し充電、ソーラー充電などが搭載されたものがあります。

生理用品や化粧品、クリームなど、女性にとっての必需品の配置は少ないと考えて。

その他、Cace.長期避難のための防災備蓄については、マニュアルやダウンロード資料をご確認ください。

Click for manuals

マニュアルへ

おすすめ記事

ページを表示できません。

このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。